वनगमन का क्षण: वचन की मर्यादा और भ्रातृप्रेम की परीक्षा | श्रीराम-लक्ष्मण संवाद

अयोध्या नगरी का दृश्य अनुपम था। हर गली में दीप जल रहे थे, नाना रंगों से महलों को सजाया गया था, और नागरिकों के मुखों पर हर्ष छाया हुआ था। महाराज दशरथ ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया था — वे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। राम का गुण, धर्म, शील और संयम देखकर उन्हें विश्वास था कि अयोध्या उनके हाथों सुरक्षित और समृद्ध रहेगी।

समस्त नगर श्रीराम के राज्यारोहण के लिए उतावला था। वृद्ध, युवा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, शूद्र — सभी रामराज्य की कल्पना में खोए हुए थे। राजमहल के भीतर भी सीता, कौशल्या और सुमित्रा अत्यंत प्रसन्न थीं। परंतु एक स्थान पर यह आनंद क्रूर नियति की दिशा में मुड़ रहा था — महारानी कैकेयी के कक्ष में।

मंथरा की चाल और कैकेयी का परिवर्तन

कैकेयी, जो राम को अपनी संतान समान मानती थीं, प्रारंभ में इस निर्णय से प्रसन्न थीं। परंतु उनकी दासी मंथरा, जो कपट और कलह की मूर्तिमान रूप थी, ने इस स्थिति को बदल दिया।

वाल्मीकि रामायण (अयोध्याकाण्ड, सर्ग 7–9) में वर्णित है कि मंथरा ने पहले राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की — उसने कहा:

“जब राम राजा बनेंगे, तो भरत के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम जो आज हँस रही हो, कल रोओगी।”

धीरे-धीरे मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय का बीज बो दिया। वह बोली:

“कस्मिंश्चित्सत्त्वविक्लिष्टे चित्तं क्षिपति दुर्गतिः।”

(वाल्मीकि रामायण, अयो. 8.21)

अनुवाद: “जब किसी का मन कमज़ोर होता है, तब उसमें दुष्टता सहज ही प्रवेश कर जाती है।”

यहां से कैकेयी का हृदय — जो अब तक राममय था — राजनीतिक स्वार्थ और ममत्व में उलझने लगा।

कैकेयी का कोपभवन गमन

राजा दशरथ जब राम के राज्याभिषेक की विधियाँ पूर्ण कर लौटे, तो उन्होंने देखा कि कैकेयी कोपभवन में है। उन्होंने पूछा, “प्रिये! किसने तुम्हारा मन दुखाया?”

कैकेयी ने शांत स्वर में दो वरदान माँगे — वह दो वचन जो दशरथ ने युद्धकाल में उसे दिए थे, और जिनके पालन की अब बात आई थी।

तब उन्होंने कहा:

“हे नाथ! आप वचन दे चुके हैं, और राजा को धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता।

मुझे दो वर चाहिए —

पहला: भरत को अयोध्या का राजपद मिले।

दूसरा: राम को चौदह वर्षों का वनवास दिया जाए।”

राजा दशरथ की वेदना

यह सुनते ही राजा दशरथ का शरीर काँप उठा। वे मूर्च्छित हो गए और करुण स्वर में बोले:

“कृपणो ह्यस्मि धर्मेण हतोऽहं धर्मकाम्यया।

तृणं नास्ति ममैवाज्ञे त्वं तु मे मृत्युकारणम्॥”

(वाल्मीकि रामायण, 12.30)

अनुवाद: “मैं अभागा हूँ, धर्म के कारण मारा गया हूँ। मेरी आज्ञा में अब कुछ भी शेष नहीं रहा। तुम ही मेरे मृत्यु का कारण बनोगी।”

वह राम को बुलाना नहीं चाहते थे, पर उनके चरण बंधे थे — राजा का धर्म उन्हें वचन से पीछे हटने नहीं देता था। उनका हृदय पिता की ममता से विदीर्ण था, पर मुख पर राजधर्म की बेड़ियाँ थीं।

तुलसीदास की करुणा-भीगी दृष्टि

रामचरितमानस में यह प्रसंग और भी करुणामय रूप में वर्णित है। तुलसीदासजी कहते हैं:

“बिकल भूप गज गात नाई।

बहुरि बहोरि बिलाप सुनाई॥”

“राजा दशरथ का शरीर जैसे हाथी का था, पर आत्मा टूट चुकी थी।”

“सुनि सुभ बचन धरम रति तोरी।

समुझि न रामहि करहु न खोरी॥”

“कैकेयी! तुमने धर्म की बात करके अधर्म का कार्य किया है। राम को जानबूझकर कष्ट देना धर्म नहीं।”

Read Also: ताटका कौन थी? रामायण में ताटका वध की रहस्यमयी कथा

श्रीराम को वनवास का आदेश: एक शांत उत्तर, जो गूंजता रहा युगों तक

(वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड – एक भावनात्मक प्रसंग का विस्तार)

राजमहल में उस समय शांति थी, परंतु ह्रदयों में तूफान मचल रहा था। राजा दशरथ अपने वचनों की बेड़ियों में बंधे हुए थे, और महारानी कैकेयी कठोर चेहरा लेकर भीतर ही भीतर डगमगाती हुई बैठी थीं। उन्होंने सेवकों से कहा कि श्रीराम को तुरंत उनके कक्ष में बुलाया जाए।

श्रीराम जैसे ही कक्ष में प्रवेश करते हैं, वे मातृप्रेम और स्नेह की आशा लेकर आते हैं। उनके मुख पर वही आदर, करुणा और सरलता का भाव था, जो एक पुत्र की अपनी माता के प्रति होना चाहिए। परंतु सामने बैठी कैकेयी का चेहरा कठोर था, उनकी वाणी संयमित, परंतु तीव्र थी।

उन्होंने बिना भूमिका के, सीधा आदेश स्वरूप कहा:

“तव पित्रा महराज्ञा कैकेय्या च प्रयाचिता।

चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स वत्स्यसि कानने॥”

(वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड 19.23)

अनुवाद: “हे वत्स! तुम्हारे पिता की आज्ञा है (जो उन्होंने मुझे वरदान स्वरूप दी थी), कि तुम चौदह वर्षों तक वन में निवास करो।”

यह वाक्य सुनते ही समय मानो थम गया। एक क्षण के लिए हवा रुक गई, सूर्य मंद पड़ गया और प्रांगण की ध्वनि मौन हो गई। यह ऐसा वाक्य था जिसने अयोध्या के सबसे प्रिय राजकुमार के जीवन की दिशा ही पलट दी।

और उस वाक्य के उत्तर में जो प्रतिक्रिया आई, वह केवल एक उत्तर नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास में मर्यादा की सबसे बड़ी घोषणा थी।

श्रीराम के मुख पर न कोई व्याकुलता, न क्रोध, न खिन्नता।

उनकी दृष्टि स्थिर रही, वाणी शांत रही, और उन्होंने सहज भाव से कहा:

“प्रतिज्ञां तां न पालयन् राजा धर्मे स्थितो मम।

नास्मिन्ममायं धर्मोऽस्ति प्रतिज्ञां तु पालयेत्॥”

(वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड 19.30)

अनुवाद: “मेरे पिता यदि अपने वचन को निभा रहे हैं, तो यही उनका धर्म है। और मेरा धर्म यही है कि मैं उनके वचन को पूर्ण करूँ।”

यह उत्तर केवल एक शिष्ट पुत्र का आज्ञापालन नहीं था। यह था:

- राजधर्म के प्रति समर्पण,

- पितृवचन के प्रति निष्ठा,

- और स्वयं को त्यागने की आदर्श पराकाष्ठा।

राम ने यह नहीं पूछा — “क्यों?”

उन्होंने यह नहीं कहा — “यह अन्याय है।”

उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लेख नहीं किया, न ही अपनी निस्संदेह लोकप्रियता का हवाला दिया।

वे बस धर्म की राह पर बिना विचलित हुए चल पड़े।

यह केवल वाक्य नहीं था — एक परंपरा का आरंभ था

वाल्मीकि रामायण में इस शांत उत्तर के पीछे राम का मनोबल और आत्मज्ञान छिपा है। वे जानते थे कि यह वचन केवल उनके जीवन की परीक्षा नहीं, बल्कि युगों के लिए आदर्श का आधार बनने जा रहा है।

तुलसीदास भी इस मौन और मधुर स्वीकार को ऐसे चित्रित करते हैं:

“सुनि कुटिल बचन प्रेम सनेहू।

साधु सुनहिं जिमि गीता नेहू॥”

“बोले राम सहज मुसुकाई।

चरण पखारें मातु सुभाई॥”

जहाँ वाल्मीकि रामायण राम के धैर्य और धर्मबोध को उद्घाटित करती है, वहीं तुलसी रामायण उनके प्रेममय, करुणा-पूर्ण, और विनम्र स्वभाव को सामने रखती है।

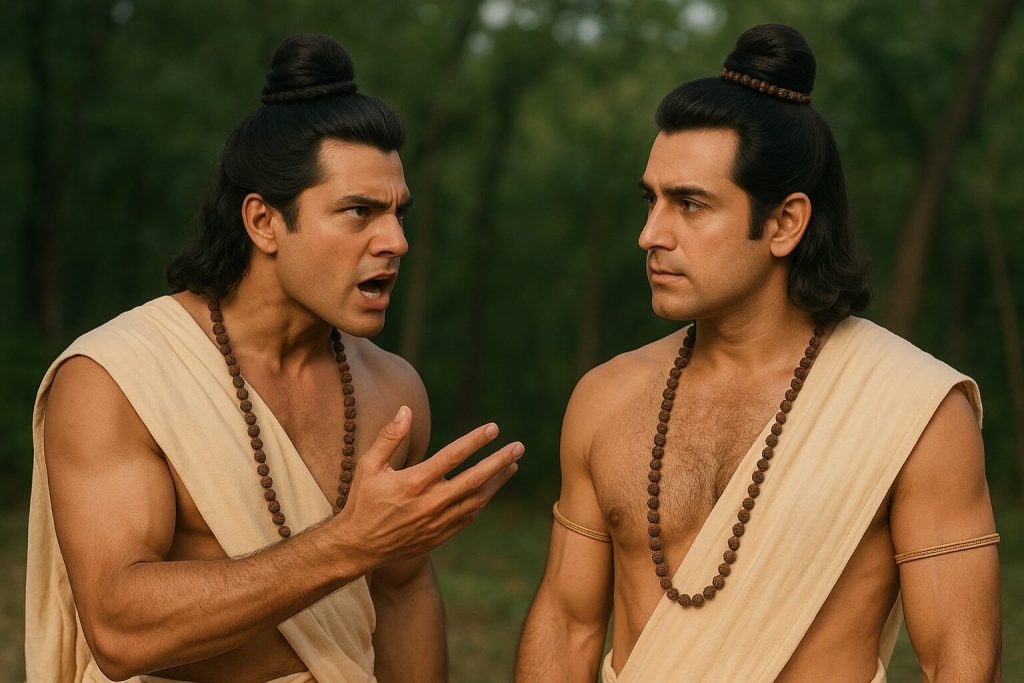

लक्ष्मण की प्रतिक्रिया: क्रोध की ज्वाला में जलता प्रेम

श्रीराम का वनवास तय हो चुका था, और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट या विरोध के उस आज्ञा को सहज भाव से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने यह न देखा कि निर्णय न्यायपूर्ण है या नहीं, उन्होंने यह न कहा कि मेरे अधिकार छीन लिए गए — उन्होंने केवल यह देखा कि पिता का वचन सर्वोपरि है, और धर्म किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागा जा सकता।

परंतु यह समाचार जब लक्ष्मण तक पहुँचा, तो उसमें राम की तरह शांत सहमति नहीं थी — उसमें अग्नि थी, आक्रोश था, और भ्रातृप्रेम की तीव्र लहर थी।

तुलसीदासजी की दृष्टि से: कटुता में समर्पण की मिठास

तुलसीदासजी लिखते हैं कि जब लक्ष्मण को राम के वनगमन का समाचार मिला:

“सुनत लखन बिहसे करि बानी।

बोले बचन कटु पर हित सानी॥”

(अयोध्याकाण्ड, मानस)

यह हँसी उपहास की नहीं, बल्कि उपेक्षा और आक्रोश की थी — एक ऐसे सत्य पर, जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनका रोम-रोम यह पुकार रहा था कि जिस राम के चरणों में सारा विश्व लीन है, उन्हें राज्य से वंचित करना न्याय के मुँह पर तमाचा है।

लक्ष्मण बोले:

“जेहि रघुबीर अनाथ बखाना।

सपनेहुँ जिन्ह कहुँ राम सम जाना॥”

“जिसने श्रीराम जैसे दयालु, मर्यादित, त्यागी पुरुष को अनाथ समझा, वह कितना अज्ञानी और स्वार्थी है।”

और फिर वे कैकेयी को भी नहीं छोड़ते:

“नृप हित सुत जनि देवि बखानी।

भूपति सठ तव कुटिल समानी॥”

“देवि! अपने पुत्र भरत के हित में तुम्हारा यह कार्य नहीं है; तुमने अज्ञानी और क्रूर मार्ग अपनाया है।”

लक्ष्मण के वचन तीव्र थे — लेकिन उनमें छिपा प्रेम, भक्ति और नैतिक गुस्सा इतना प्रखर था कि वह न्याय की प्रतीक बन गए।

वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण का धर्म से टकराव

वाल्मीकि रामायण (अयोध्याकाण्ड, सर्ग 21–22) में लक्ष्मण का स्वर और भी अग्निमय है। उन्होंने न केवल वनवास का विरोध किया, बल्कि यह भी कहा कि यदि कोई बलपूर्वक यह अन्याय थोपेगा, तो वे धनुष उठाने से नहीं हिचकेंगे।

लक्ष्मण के हृदय का आवेग सीधे श्रीराम के सामने फूट पड़ता है। वे कहते हैं:“न तव प्रस्थानमहं सहिष्ये

न मे गुरुश्चापि जनः प्रियश्च।”

(वाल्मीकि रामायण, 2.21.6)

“मैं आपके वनगमन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए न कोई गुरु है, न कोई प्रिय, और न ही कोई राजा — केवल आप हैं।”

इस वाक्य में स्पष्ट है कि लक्ष्मण ने धर्म की परिभाषा को राममय कर दिया है। उनके लिए जो श्रीराम से दूर ले जाए, वह चाहे धर्म हो या नीति, अस्वीकार्य है।

फिर वे आगे कहते हैं:

“शासनं यद्वियोगाय न करिष्ये कदाचन।

न रामं नेतुमिच्छामि वनं दूरं वनादपि॥”

(2.21.10)

“यदि यह आज्ञा राम से वियोग की हो, तो मैं उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करूँगा। मैं राम को वन, और वन से भी अधिक दूर नहीं जाने दूँगा।”

यहाँ लक्ष्मण अपने मन का स्पष्ट उद्घोष करते हैं — धर्म वह नहीं जो वेद कहे, धर्म वह है जहाँ राम हों।

राजनीति का तीव्र विरोध

लक्ष्मण इस निर्णय को मात्र माता कैकेयी का आग्रह नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र मानते हैं। वे कहते हैं:

“राज्यं वा त्रिभुवं स्यातां रामः स्याच्छिरसा मया।

धर्मं वा पुरुषव्याघ्र त्वामनुज्ञातुमुत्सहे॥”

(2.21.16)

“चाहे तीनों लोकों का राज्य मुझे मिल जाए, पर मैं तब भी राम के बिना उसे स्वीकार नहीं कर सकता।”

और फिर वे यह तक कह देते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे राज्यबल से विद्रोह करने को भी तैयार हैं:

“शासनं पालयिष्यामि रामस्य प्रतिपालयन्।

चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् संहर्तास्मि तपोधन॥”

(2.21.20)

“मैं राम का ही शासन चलाऊँगा और यदि कोई विरोध करेगा तो मैं संसार से चारों वर्णों को भी मिटा सकता हूँ।”

यहाँ लक्ष्मण का स्वर इतना तीव्र, इतना रक्षात्मक है कि वे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को भी त्यागने की बात करते हैं — यदि वह राम से वियोग लाती है।

Read Also: कैसे बने विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि?

श्रीराम का उत्तर: संयम, शांति और धर्म की पुनर्परिभाषा

श्रीराम लक्ष्मण के इस उग्र आवेग को बड़े धैर्य और करुणा से सुनते हैं। वे न तो उनकी भावना का अपमान करते हैं, न ही उनकी चिंता को तुच्छ बताते हैं। बल्कि वे एक बड़े भाई और एक धर्मगुरु के रूप में उत्तर देते हैं।

वे कहते हैं:

“न ते स्तेयं भवेद्धर्मो धर्मश्चापि न दुष्यति।

श्रुत्वा चैव पिता यन्मे वनवासं ददौ वचः॥”

(2.21.27)

“यदि हम पिता के वचन की चोरी करें, तो वह धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म वह है जिसमें वचन की मर्यादा बनी रहे।”

राम यह स्पष्ट करते हैं कि अन्याय का प्रतिकार, यदि पिता की आज्ञा के विरोध में हो, तो वह स्वयं अधर्म बन जाता है। उनका मत यह है कि:

- पिता का वचन ही पुत्र का धर्म है

- चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय, अगर वह धर्म के अनुकूल हो, तो उसका पालन ही श्रेयस्कर है

- बलपूर्वक राज्य लेना कोई पराक्रम नहीं, अपितु अहंकार की पराजय है

निष्कर्ष: धर्म और प्रेम का शाश्वत संवाद

यह संवाद केवल दो भाइयों के बीच की व्यक्तिगत बातचीत नहीं था — यह युगों तक गूंजने वाला धर्म और प्रेम के बीच का पुल है।

श्रीराम के लिए धर्म का स्वरूप उनके पिता हैं, और लक्ष्मण के लिए धर्म का स्वरूप उनके भाई राम। दोनों ही अपने-अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही धर्म के अलग-अलग—but equally valid—आयाम हैं।

लक्ष्मण का आवेश न्यायप्रियता और निष्कलंक भक्ति का प्रतिबिंब है — एक ऐसा प्रेम, जो अन्याय को चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं।

वहीं श्रीराम का उत्तर मर्यादा, विवेक और शाश्वत धर्म की प्रतिध्वनि है — एक ऐसा धैर्य, जो अपने अधिकारों का त्याग करके भी वचन की मर्यादा निभाता है।

लक्ष्मण ने सिखाया कि जब प्रियतम के साथ अन्याय हो, तब प्रतिरोध ही भक्त का धर्म है।

और राम ने दिखाया कि धर्म की रक्षा केवल बाण से नहीं, संयम से भी होती है।

इस संवाद का प्रत्येक श्लोक, आज भी नीति, मर्यादा और पारिवारिक प्रेम की गहराइयों को स्पर्श करता है — और यही उसे रामायण की आत्मा बनाता है।